C’est un peu essoufflée que Viviane Sassen arrive dans son loft-atelier, qui se niche juste derrière le Prinsengracht d’Amsterdam. L’artiste de 51 ans vient de passer chez l’encadreur – dernière ligne droite avant sa rétrospective de plus de 200 œuvres, qui se tient actuellement à la Maison européenne de la photographie (MEP), à Paris jusqu’au 12 février 2024 (« PHOSPHOR: Art & Fashion 1990-2023 »).

IDEAT : Viviane, saviez-vous que nous avions quelque chose en commun ? Nous avons toutes les deux passé notre enfance au Kenya…

Viviane Sassen : Waouh, je ne savais pas ! J’ai grandi à Nyabondo, près du lac Victoria. Mon père y travaillait comme médecin. J’ai tellement de souvenirs de cette époque… De temps en temps, je l’accompagnais dans des villages reculés. La nouvelle de sa venue se répandait toujours comme une traînée de poudre, si bien que les mères et leurs bébés se rassemblaient sous un grand arbre pour se faire examiner.

Quelles autres images et impressions vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’Afrique de l’Est ?

VS : Il y en a tellement. Rispa, ma nounou, qui était toujours à mes côtés. Et les odeurs! Elles ont le pouvoir de vous faire faire un bon dans le passé : l’odeur d’une cuisine, celle des enfants de la clinique polio, l’odeur âcre des désinfectants dans la clinique où travaillait mon père.

Ce sont des impressions qui restent gravées dans la mémoire d’un enfant. Ont-elles encore une influence sur votre art aujourd’hui ?

VS : Le corps en tant que silhouette, en tant que sculpture, a toujours fait partie de mon travail. Quand j’étais petite fille, pourtant, les déformations, les membres tordus des autres enfants n’étaient pas une chose à laquelle je prêtais attention. Pour moi, il·elle·s étaient simplement des camarades de jeu. Je me souviens que nous comparions nos bras et nos jambes. Je ne trouvais pas leurs corps effrayants ou étranges, mais plutôt beaux à leur façon.

Pourquoi les événements des premières années de notre vie restent-ils si présents ?

VS : En tant qu’enfant sensible, on vit tout de manière très intense, surtout au cours des premières années. C’est comme si on était programmé·e. Ce que j’ai vu et vécu est inscrit dans ma colonne vertébrale. C’est de là que me vient ma nostalgie permanente de l’Afrique.

À l’âge de six ans, vous déménagez aux Pays-Bas. Un choc pour vous ?

VS : Je me sentais prisonnière d’un faux univers, comme si ma vraie vie au Kenya continuait sans moi. Je devais porter des chaussures! Et je n’aimais plus le lait. Dans le village, tout le monde savait que la laitière urinait dans le lait pour le conserver. D’une certaine manière, ça avait meilleur goût. (Rires)

Votre travail se caractérise, entre autres, par de forts contrastes entre ombre et lumière.

VS : Mon goût pour les ombres portées me vient également des années que j’ai passées en Afrique de l’Est. Comme vous le savez, la lumière est très dure à l’équateur. Lorsque j’y suis retournée au début des années 2000, j’ai vu un garçon qui dormait à l’ombre d’un palmier. Soudain, j’ai remarqué que son ombre prenait son indépendance, comme s’il s’agissait d’un personnage doté de sa propre personnalité. Les photographes ne travaillent jamais dans la lumière éclatante de midi, mais moi, j’ai choisi d’en faire un outil photographique.

« En principe, les photographes évitent la lumière éclatante de midi. Mais pour moi, c’est un outil stylistique. »

Avant de suivre un master en photographie à Arnhem, vous avez étudié le dessin de mode. Pourquoi ce changement de direction ?

VS : Je me suis rendu compte que je n’étais pas vraiment intéressée par les vêtements. Ensuite, j’ai fait du mannequinat pendant un moment, mais j’ai rapidement voulu prendre moi-même le contrôle d’un sujet, comme les photographes avec lesquels je travaillais.

C’est pour cette raison vous mettez en scène beaucoup de vos photos ?

VS : C’est une décision que j’ai prise pendant mes études. À l’époque, j’ai réalisé que les médias occidentaux véhiculaient une image très simplifiée de l’Afrique : il s’agissait soit d’images granuleuses en noir et blanc, soit de portraits à la Leni Riefenstahl, soit de reportages façon National Geographic, mais rien de ce que j’avais vu quand j’étais petite. Je me suis demandé pourquoi tout le monde photographiait dans un style documentaire, sans mettre en scène les images. C’est là que j’ai eu le déclic. J’ai commencé à photographier d’une tout autre manière, en organisant mes sujets et en jouant avec l’abstraction et la réalité – ce que presque personne ne faisait.

Quels ont été vos premiers projets ?

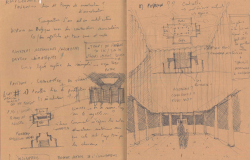

VS : À l’époque où je faisais des études de mode, il nous était demandé de draper des matériaux autour de nos corps. Déjà à ce moment-là, je prenais plaisir à jouer avec des éléments graphiques ; j’utilisais par exemple des chambres à air de camion ou des cale- basses. Certains de ces premiers autoportraits et travaux de studio font également partie de ma première grande rétrospective à Paris.

À côté de vos œuvres libres, vous réalisez des campagnes pour de grands acteurs de l’industrie de la mode : Louis Vuitton, Dior, Missoni…

VS : Exactement, et ça demande pas mal d’investissement. Nous avons réalisé les shootings pour Louis Vuitton en Grèce, en France, en Islande, en Jordanie, en Amérique du Nord ou encore au Chili, sur un volcan, en plein hiver. Nous avons travaillé avec des enfants locaux, et les accessoires en couleurs primaires ont été réalisés par un créateur d’après mes idées. Aujourd’hui, les marques veulent de plus en plus de contenu : des vidéos des coulisses et des outtakes pour les réseaux sociaux. Lorsqu’il s’agit de tourner des vidéos, il y a jusqu’à 100 personnes sur le plateau.

Avez-vous des images qui vous viennent à l’esprit avant même d’appuyer sur le déclencheur ?

VS : Je pense de manière très visuelle. Avant, je griffonnais dans des carnets les résultats que je souhaitais obtenir. À l’époque, c’est de cette manière que sont nées beaucoup de mes œuvres libres. Mais depuis que j’ai ce super appareil photo moyen format, un Phase One, même mes projets personnels se veulent exclusivement numériques.

Retravaillez-vous vos œuvres artistiques de manière numérique ?

VS : Non, on pourrait penser que je pousse les couleurs à fond, mais c’est l’intensité de la pellicule Fuji que j’utilise qui donne ce résultat. Et je continue à faire beaucoup de choses manuellement ; je découpe des photos, puis je compose des collages à partir de fragments de personnes et de plantes, ou je les recouvre d’encre et de peinture opaque.

Existe-t-il pour vous une frontière claire entre vos œuvres libres et la photographie publicitaire ?

VS : Oui, ce sont deux facettes de ma personnalité : mes travaux privés sont plus introvertis, plus intimes, alors que mes projets pour la mode sont plus extravertis et plus collaboratifs. J’aime faire les deux. Les deux domaines s’enrichissent mutuellement.

Vous considérez-vous comme une surréaliste ?

VS : Je dirais que oui. Dans toute l’histoire de l’art, c’est l’œuvre de Man Ray ou de René Magritte qui me parle le plus. Néanmoins, comme la photographie doit travailler avec la réalité, je dirais que je me situe quelque part entre le réalisme et le surréalisme.

Vous avez peur que l’IA vous fasse concurrence ?

VS : Je pense que l’intelligence artificielle va devenir un nouveau média à part entière.

On vous a reproché de suresthétiser les personnes noires. Qu’en pensez-vous ?

VS : Chacun possède son propre bagage de références. Ce qui m’intéresse, c’est de créer chez le spectateur une sorte d’ambiguïté, ainsi qu’un espace d’interprétation qui l’amène à reconsidérer ses idées préconçues. À ma décharge, je ne traite pas les corps noirs différemment des corps blancs. Mais je réalise qu’à l’époque, j’étais une jeune fille blanche avec un appareil photo à la main, un instrument de pouvoir, alors que pour moi, c’était simplement un moyen de communiquer avec l’autre.

Quand retournerez-vous en Afrique ?

VS : Un voyage est effectivement prévu. J’aimerais passer l’hiver à Moshi, en Tanzanie, avec mon fils et mon compagnon, qui a grandi en Zambie. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Chaque fois que je retourne en Afrique, je me sens profondément chez moi, même si je ne ferai jamais vraiment partie de cette communauté.

Article publié initialement dans IDEAT Benelux n°5 janvier – février 2024 et édité