Georges Pelletier, c’est un peu le Roi-Soleil de Cannes. En 1973, le céramiste belge a ouvert son atelier sur la Côte d’Azur, où il a continué de développer une œuvre unique, désormais collectionnée dans le monde entier. Ces dernières années, la valeur marchande des pièces, vintage ou neuves, a même triplé.

Dix mille euros pour un de ses totems, c’est devenu la norme. Un montant qui peut paraître élevé, mais il suffit de voir ses céramiques une fois pour comprendre pourquoi elles sont tant convoitées.

« Ce qui caractérise mon travail, c’est la liberté totale. » – Georges Pelletier, artiste céramiste

Psychédéliques, féeriques, ses totems, sculptures et autres lampes Soleil sont immédiatement reconnaissables, bien qu’il soit difficile de les rattacher à une époque. Et c’est là leur force : ces pièces transcendent les tendances et les périodes. Georges Pelletier s’explique : « Je n’ai jamais essayé de suivre une mode. Je proposais quelque chose de complètement différent de mes contemporains, en suivant simplement mon intuition. Je voulais lais- ser libre cours à ma créativité. »

(Re)découverte internationale de l’artiste céramiste

Georges Pelletier est actuellement dans la ligne de mire des faiseur·se·s de goût internationaux·les, architectes d’intérieur, galeristes et collectionneur·se·s. « Ses lampes en particulier plaisent beaucoup », souligne son fils Benjamin Pelletier. Pas étonnant quand on voit la magie opérée par l’effet d’ombre et de lumière de leurs nombreux petits trous. « Les clients qui passent le soir devant ma vitrine éclairée par les lampes de Georges sont envoûtés », confirme Christophe Declercq, galeriste de design à Knokke.

Une renaissance méritée qui arrive juste à temps : Georges Pelletier (né en 1938) est le plus important céramiste encore vivant de la génération d’après-guerre. Un artiste unique qui a écrit l’histoire de la céramique grâce à son œuvre singulière. Une raison suffisante pour aller lui rendre visite dans son atelier à Cannes.

Avec son fils Benjamin, il travaille sur de nouvelles pièces, des lampes et totems sculpturaux, pour l’exposition qui se tiendra cet été à la galerie Passé Simple. Un événement que les collectionneur·se·s belges et internationaux·ales attendent avec impatience.

IDEAT : Vous avez quitté la Belgique dans les années 50. Avez-vous gardé des liens avec votre pays natal ?

Georges Pelletier : Je parle encore un peu flamand (rires). Je continue de trouver de l’inspiration dans les bandes dessinées que je lisais petit, comme Tintin ou Blake et Mortimer. J’ai grandi à Fleurus, entre Charleroi et Namur. Ma mère tenait un café à Schaerbeek, une des 19 communes bruxelloises. Il y avait beaucoup d’Italiens dans notre quartier, dont la gardienne chez qui j’ai grandi. Depuis quelques années, je ne retourne plus beaucoup en Belgique. J’assisterai peut-être au vernissage de mon exposition à Knokke, si ma santé le permet.

Jeune adolescent, vous avez déménagé en France. Vous sentiez, déjà enfant, que rester en Belgique risquait de brider votre talent ?

GP : C’est un pur hasard, plutôt lié à des considération scolaires. Mon beau-père m’a un jour emmené en France. J’avais à peine 12 ans à l’époque. Il connaissait une bonne école là-bas, l’école Freinet près de Saint-Paul-de-Vence, qui était assez progressiste : nous mangions végétarien, nous nous lavions à l’eau froide et nous correspondions avec des élèves étrangers. Le matin, nous avions des cours théoriques, l’après-midi faisait place à la pratique artistique. Pendant les cours de céramique, j’étais libre de créer ce que je voulais. J’ai gardé cette liberté ultime dans mon travail. Cette formation a été pour le moins décisive.

À l’âge de 15 ans, vous êtes parti à Paris. Qu’a signifié cette ville pour votre carrière ?

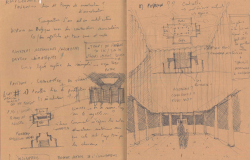

GP : Quand j’étudiais à Paris, j’ai fait la connaissance de Fernand Léger. Aujourd’hui, c’est impensable, mais à l’époque, on accédait facilement aux ateliers des artistes. Il m’arrivait de lui montrer mes croquis, ce qui m’a permis de progresser… C’est dans l’atelier parisien du céramiste Claude Pantzer que j’ai assimilé le plus de choses. Il m’a pris sous son aile, tout en me laissant une certaine liberté créative. J’étais son assistant et je dirigeais le studio lorsqu’il s’absentait. Pantzer a travaillé comme céramiste pour Charlotte Perriand, dont l’agence se trouvait juste à côté. Elle passait souvent nous voir. Je me souviens d’elle comme d’une dame, humble, sobrement vêtue, tou- jours avec un parapluie et un sac à main.

Plus tard, vous vous êtes établi comme céramiste dans le Sud de la France. Beaucoup s’imaginent que vous avez travaillé dans les ateliers de Vallauris…

GP : C’est un malentendu. Durant l’été 1955, alors que j’étais en vacances, je suis passé par Accolay, le gigantesque atelier de pote- rie en Bourgogne. Les touristes y achetaient vases, bols et autres objets en céramique. J’ai commencé à y travailler comme céramiste et j’ai pu y imaginer de nouvelles formes. J’y ai également rencontré le céramiste italo-canadien Raphaël Giarrusso, avec qui j’ai partagé à partir de 1961 un atelier à Paris, à Belleville, qui était alors un quartier pauvre, mais où séjournaient de nombreux artistes. C’était une période de liberté et de créativité sans entraves.

À Paris, votre travail a été rapidement repéré par Bobois, qui allait devenir Roche Bobois. Une rencontre qui a lancé votre carrière internationale ?

GP : À partir des années 60, j’ai exposé dans différents salons, comme le Salon Métiers d’Art, le futur Maison&Objet. Sur un marché à Saint-Ouen, près de Paris, où j’avais un stand, un décorateur de Bobois a découvert mon travail et m’a proposé une collaboration. Ils ont ensuite commencé à distribuer mes lam- pes, mais sans se charger de les produire. Je les créais et ils les vendaient sous mon nom.

Benjamin Pelletier : Que des pièces uniques, car le modèle ou la finition variait systématiquement. Mon père n’était pas du tout intéressé par la création d’éditions à partir du même modèle. Et encore moins par la production industrielle. Le nombre de tiges, de billes ou de perforations dans ses sculptures n’était jamais défini à l’avance, il le déterminait toujours au feeling. Il ne faisait jamais deux fois la même chose. Heureusement, nous avons beaucoup de photos d’archives. Elles nous aident à retracer et à dater les modèles vintage, car mon père ne les signait pas systématiquement.

Pourquoi avez-vous quitté Paris pour Cannes en 1973 ?

GP : C’est aussi un pur hasard. Lors d’un salon, j’ai rencontré un couple qui vivait à Cannes, où ils avaient un atelier de poterie. Nous avons fixé un rendez-vous. Une fois sur place, ils m’ont dit qu’ils voulaient quitter leur atelier. J’ai immédiatement manifesté mon intérêt pour le reprendre. Lorsque je suis retourné à Cannes, il avait été vidé, seul le four n’avait pas bougé. Je l’utilise encore aujourd’hui…

Lire la suite dans IDEAT Benelux n°2 juillet-août 2023